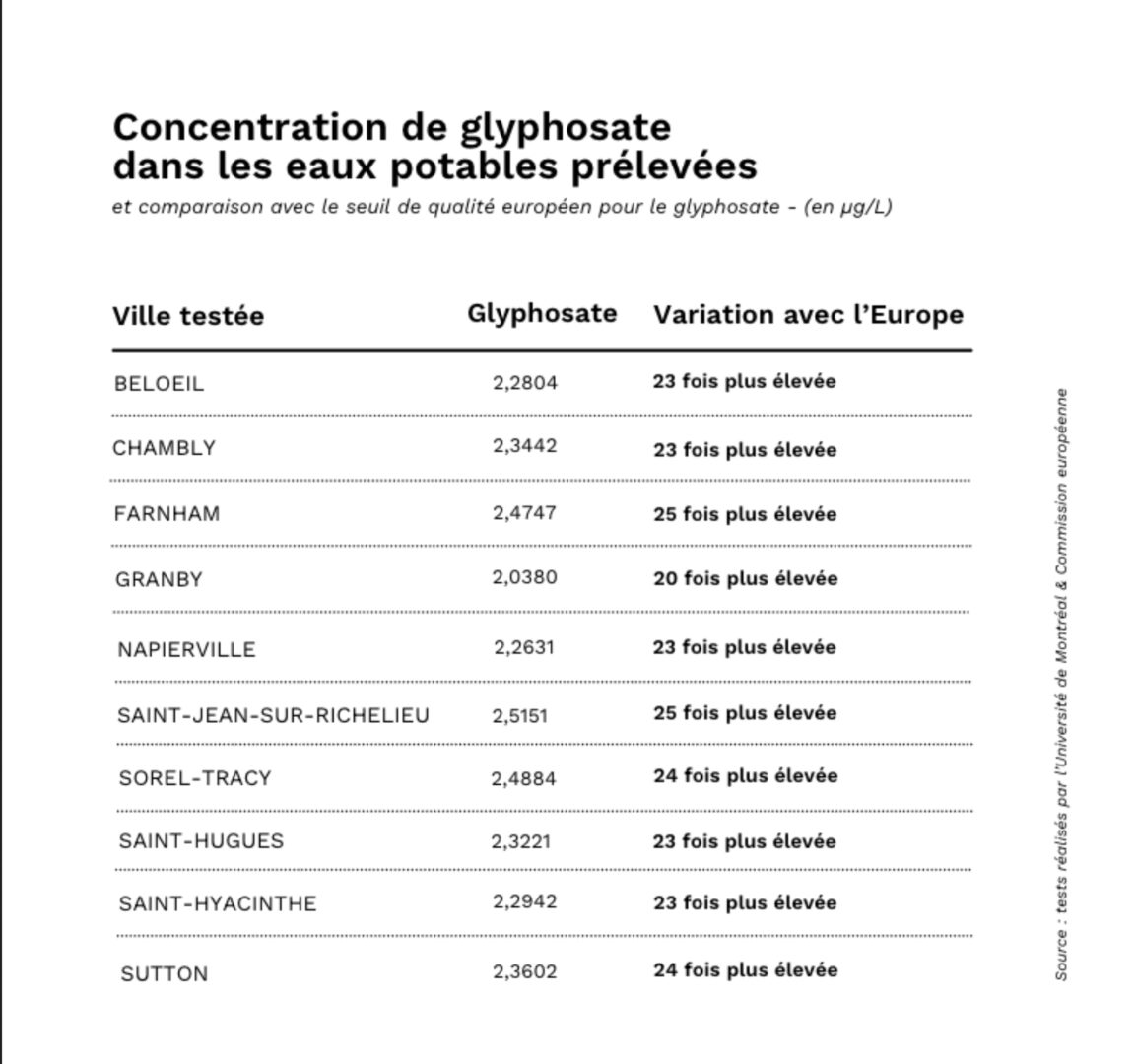

Les dix échantillons analysés proviennent majoritairement de municipalités de la Montérégie, situées le long des rivières Richelieu et Yamaska. Les analyses ont été effectuées à l’Université de Montréal, en collaboration avec le laboratoire du pro- fesseur Sébastien Sauvé, spécialiste en chimie environnementale. Ce dernier souligne que la limite de détection fixée par le gouvernement du Québec (2,0 μg/L) est trop élevée pour refléter fidèlement la présence réelle de glyphosate.

Le glyphosate est l’agent actif de nombreux herbicides, dont le Roundup, et représente à lui seul 44 % des pesticides vendus au Québec en milieu agricole, souligne l’organisme. Son usage est particulièrement associé aux cultures de maïs et de soya génétiquement modifiés pour y résister. « Malheureusement, il n’est pas surprenant de trouver du glyphosate dans toutes les eaux potables testées, car ce dernier est massivement utilisé », explique Thibault Rehn, coordonnateur de Vigilance OGM. « En Europe, ces taux de concentration auraient déjà fait se lever des drapeaux rouges, alors qu’ici rien. »

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, la professeure de santé environnementale à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) Maryse Bouchard souligne qu’il faut faire attention en comparant ces taux avec les seuils de l’Europe. « Il y a d’énormes différences dans les normes entre l’Europe et le Canada, parce qu’on ne gère pas les risques de la même façon. En Europe, on utilise le principe de précaution et les normes sont très très basses. » Elle souligne toutefois qu’il serait « souhaitable » qu’il y en ait moins.

L’organisme s’inquiète du manque de transparence et de rigueur dans l’évaluation des pesticides. Il réclame un renforcement du Règlement sur la qualité de l’eau potable et une révision du processus d’homologation des produits par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).

Selon Vigilance OGM, la véritable solution réside dans la réduction de l’usage des pesticides à la source, plutôt que dans des investissements massifs dans les usines de traitement ou dans le recours à l’eau embouteillée : « La population doit pouvoir avoir confiance en la qualité de son eau. Pour cela, il faut s’attaquer au problème à la racine », plaide M. Rehn. V.G.